2018年04月03日

バカでかいケース(テーブルランプ)

先日作ったテーブルランプのケースですが、どうせ台座部分の直径より小さくなることはなく、いっそ電球も取り付けたまま入るケースを作ったら、かなり大きくなってしまいました。

テーブルランプ自体、作る前からコンパクトさは犠牲にしているので、もう開き直ったケースです。

材料は塩ビのパイプと配管部品で、上の繋ぎ目(線)ではなく、一番上を回すと開きます。

2018年03月22日

テーブルライト

去年の暮れにベルテント(Sibley 500)内部用の照明を作ったばかりですが、Kodiak Canvasを買い、新しいテント内照明が必要になりました。

天井にぶら下げるには隅にあるループに紐を通して渡せばいいですが、軽いものを選ばないと垂れ下がりそうです。

明るさやテーブルの位置が変わったときに不便そうなので、テーブルランプを作りました。

テーブルに置くので、市販品の何でも使えますが、ベルテント用に作ったライトの雰囲気に拘り、ただの自己満足ですが作ってみました。

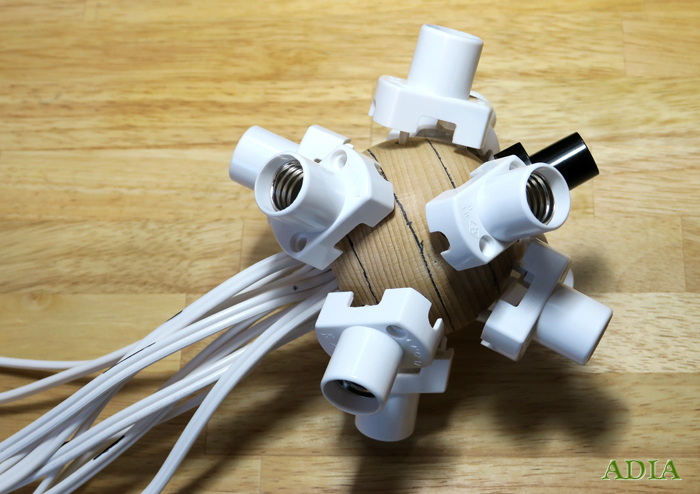

木製の球に必要な穴を開けます。

電球分のコードを通します。

コードに電球ソケットを半田付けします。

アルミのパイプ(以前使ったスノーピークのウイングポールの切れ端です)とペット用の餌入れを逆さに使い、スイッチとコードソケットを取り付けました。

機能的には出来上がりです。

コードが固定だと収納に不便なので取り外せるようにしました。

でも、コンパクトとはほど遠い照明になりました。

塗装は、アイアン風になる塗料です。

左から、全部の電球 常夜灯と上側の電球 常夜灯と下側の電球 常夜灯のみ

状況によって使い分けます。

台と支柱は塗装し、電球ソケットの回りはシリコーンで固めています。

内部にシリコーンを詰めているので配線部分に水が入ることはありませんが、電球ソケット、スイッチ、コードソケットは防水ではありません。

コットンテントで使うので、結露が垂れて漏電する恐れは少ないですが、安全のためコンセントに取り付ける漏電ブレーカーを使用します。

持ち運び用ケースはこれから作る予定です。

2018.4.3追記

バカでかいケース(テーブルランプ)

2017年12月08日

ベルテント(Sibley 500)内部用の照明 第二弾

今回新しく作った照明です。

ちょっとレトロな感じになったと思いませんか?

この写真は、ベルテント(Sibley 500)内部用に以前作ったライトですが、先日のキャンプで壊れてしまいました。

光の向きを自由に出来るデザインにしたのですが、向きを変えるとき、先端を持ちすぎ、電球ソケットの付け根が割れてしまいました。

そこで新しい照明を作ることにしましたが、壊れた照明の電球(LED)とスイッチは利用して作りました。

前回の経験で、全体の照明は電球の向きを変える必要がないこと、テーブルに向けるスポット電球を下に向ける部品があることを知り、よりコンパクトにシンプルに作ることにしました。

乳白の電球(LED 1.2W)が一番似合う気がします。

上の小さな電球は0.5W(LED)の常夜灯です。

常夜灯のソケットはゴムではなく防水効果がないため、他のソケットのゴムを追加して防水効果を上げています。

寝るときに眩しくないよう、上側に取り付けました。

透明電球(LED 1.2W)取り替えるとずいぶん印象が変わります。

天気が悪いときや寒い季節はテント内で食事をします。

そんな時は普通の電球をを1個外し、スポット電球(LED 3.2W ズーム機能あり)に取り替えます。

この時、スポット電球だけでは真横を向いてしまうので、「ムサシ RITEX 【口金直径17mm LED電球専用】 可変式ソケット 屋内用 DS17-10 防水ではないので注意」を使って下に向けます。

角度が調節出来て便利です。

真夏で天気がいい日以外スポット電球を取り付けた状態が標準です。

同じく透明電球とスポット電球の組み合わせです。

常夜灯の反対側には切れ込みを入れ、テントのポールに取り付けられるようにしています。

黒いベルトは長めのマジックテープです。

ポールに巻いたベージュのテープは何周も巻いています、下にずり落ちないためです。

これは前回と同じです。

以下は作り方の説明です。

変成シリコーンシール(以降シリコーン)で固めて作っていますので、シリコーンが固まった後剥がせるポリプロピレンのシートの上に電球ソケットを並べ、シリコーンで仮押さえしています。

この時、最後に切り込みを入れるソケットとソケットの間に電線が来ないように固定します。

最初は白のシリコーンで作っていましたが、仕上げはベージュのシリコーンを使っています。

1つ前の写真の状態で固まったあと、反対側もシリコーンで固めます。

最初に固定したとき電球ソケットは水平ではありません。

電球が少し上を向くようソケットの電線を反対から出し直します。

ソケットの電線とスイッチ側の電線の繋ぎ目はこんな感じです。

スイッチは3個あれば足りますが、以前の照明で6個使い、減らすのが大変なのでそのまま使いました。

1個づつ単独で点けられるので明るさ調節には便利です、

テントのポールにポリプロピレンのシートを巻いて、その上にシリコーンを塗ります。

固まった後、2個の部品を組み合わせます。

この時、特に電線の位置を常夜灯側に寄せます。

この写真はシリコーンで塗り固め終わった状態ですが、少しずつ塗り足しながら整形しました。

最初にポールに塗ったシリコーンの要らない部分は切り落としています。

テントの中の写真は、次にキャンプに行くまでお待ちください。

先日のキャンプでベルテント(Sibley 500)が雨漏りしました。

その後、クリーニングと撥水を専門業者さんにお願いし、雨漏りしないことを期待していますが、今回の照明で使用する可変式ソケットはまったく防水性がありません。

電球はゴムのソケットでかなり安全だと思いますが、一カ所でも危険なところがあるので、コンセントに取り付ける漏電ブレーカーを使うことにしました。

漏電ブレーカーを使わない場合、そして特に結露の発生すやすいテントの場合、電球とソケットの隙間、可変ソケットの可動部分、危険な所はすべてシリコーンでシーリングすることをお薦めします。

漏電ブレーカーは電気器具が漏電した場合、感電を避けることができます。

2018年1月5日追記

年越しキャンプに行ってきました。

照明の使い勝手は、設置時間も掛からず、常夜灯も眩しくなく非常に良かったのですが、、、、

設置には、最初に電球を取り付けますが、スポット電球の可変式ソケットをねじ込んだとき、内部に埋め込んだ電球ソケットの半田付けが取れてしまい、1灯分が使えなくなりました。

今回の照明を作る原因になった、以前の照明が折れた原因と同じ場所で、電球ソケットの作りの悪さが原因のようです。

今回はスポット電球を1個ずらし、1個の電球がない状態で問題なく過ごせましたが、作ったばかりの照明が、部品の問題で壊れたのは腹立たしいです。

壊れた1灯分は、電球ソケットを交換し何とか修理できそうです。

2015年08月22日

2015年02月26日

シャンデリア風?

ペンダントライト(ブログ記事)より先に作り始めたベルテント(Sibley 500)内部用の照明ですが、材料の選別や入手に時間がかかり、作るのもかなり大変でした。

本当は、もう少しレトロな雰囲気を目指したのですが、収納の問題、設置の手軽さ、使いやすさを優先しました。

そして、今回の製作目的は雰囲気を変えることもありますが、1泊の設営で、より簡単に取り付けできるのが目的です。

全体照明とテーブル用の照明が1個の取り付けで済むので時間短縮になりましたが、それでもこれまでの照明(ブログ記事)も捨てがたいものがあり、日にちに余裕があるキャンプなら以前の照明と併用したりなど、いろいろ組み合わせできると思います。

今回は製作中の写真はありませんが、良かったら出来上がりをご覧ください。

続きを読む

2015年02月01日

ペンダントライト

3年前車が小さくなったことで、荷物を省いたり、収納性を良くしたり、効率だけを追求してきましたが、最近はそれも完了してキャンプに行けない欲求不満のはけ口が見つかりません。

そこでベルテントに合わせ、少しは雰囲気優先の物も使いたいと考え、今回は照明関係を見直すことにしました。

続きを読む

2012年09月21日

2011年11月16日

再びLED照明

以前、「LED電球を使ったテント内照明」で作ったテント内のLED照明ですが、再び違ったタイプの物を作りました。

今回は照明器具の売場で見かけるガラスのペンダント風にしてみました。

シェードは穴の大きささえ合えば自由に換えられます。

でも、今回の特徴は調光・調色です。

続きを読む

今回は照明器具の売場で見かけるガラスのペンダント風にしてみました。

シェードは穴の大きささえ合えば自由に換えられます。

でも、今回の特徴は調光・調色です。

続きを読む

2011年01月17日

LED電球を使ったテント内照明

しばらくご無沙汰しておりましたが、今年もよろしくお願いいたします。

岐阜市では、昨日昼過ぎから降り始めた雪が夕方から積もり始め、朝には20cm以上積もり、昼過ぎもなってもあまり溶けていません。

去年作った、テント内で使う、割れたときの飛散防止電球(蛍光球)は100Wタイプの蛍光球を使っているため明るくていいですが、完全にリスクがないわけではありません。

そこで新たにLED電球を使って、上の写真のような照明器具を作りました。

この器具の目的は、テントの結露で濡れても安全なこと、たとえ何かにぶつけて割れても安全なことです。

今回準備したのは、左から防雨タイプの延長コード(5m 1280円)、コンセントに直接取り付ける電球ソケット(398円)、防雨タイプのスイッチ(1280円)、そして

防水・耐じん性能IP66のLED電球です。(アマゾンで送料0円 3654円)

現在市販されているLED電球全ての比較は無理ですが、防水で、電球色、明るいもの、そして外側がポリカーボネート製の条件で選びました。

今回は60Wタイプですが、多くの60Wタイプより明るく、防水性能も優れています。

点灯中の発熱も温かい程度で、ポリカーボネート製ですから、水がかかって割れることはありません。

ぶつけて割れてもヒビが入る程度で、ガラスと違い安心です。

このLED電球のメーカーさんのホームページを見ると水をかける実験の動画もあります。

このLED電球は使用可能気温が0℃から35℃とありますが、0℃以下で使用できないかメーカーさんに聞いたところ、内部に結露するリスクを考慮した表示だそうです。

0℃以下で使った場合完全に安全とは言えないまでも、自己責任で使うなら余程のことがない限り問題なさそうです。

逆に、35℃を超えるような高温での使用は寿命を短くするそうですが、夕方から夜にかけてテント内が35℃を超えることはないですよね。

夏の昼間、締め切ったテント内の気温が上がっても、点灯していない状態であれば問題ないそうです。

作業の最初は、LED電球にビニールテープを巻いて、マスキングします。

スイッチから伸びた右側のコンセントに下の写真の電球ソケットとLED電球を取り付けます。

シリコーンで塗り固めて、水が入らないようにします。

寿命は40,000時間ですから、外れなくても問題ありません。

ヒダの部分は放熱のためなのでシリコーンは使用しません。

それにこの電球、放射電磁ノイズがゼロなのは何となく気分がいいです。

この写真ではランタンスタンドを使っていますが、私の予定はテントに直接吊り下げます。

どちらにも共通する注意点は、矢印①の延長コードの接続点は、カバーを上にして水が溜まらないよう設置するのがいいと思います。

延長コードが外せなくていいなら、ここもシリコーンで固めた方が安全です。

矢印②は分厚いフエルトを巻いて接着して、カラビナを使っています。

サイトの電源からのコードは、私の場合はホットカーペットも使うため、普通の延長コードを使い、コンセント部分はビニール袋を被せます。

いずれにしても、感電などしないように自己責任でお願いします。

自宅で点灯した感じは、蛍光球に比べ、上方向が暗めで光が少々硬い感じはしますが、安全を考えるとこちらが良さそうです。

テントで使った印象は、また改めてご報告します。

防雨コードに関して

この照明を単独で使うなら、全てのコードを防雨型にすると安全だと思いますが、接続部分が緩い商品も見かけましたので、購入には注意が必要です。

また、防雨コードの接続部分は丸いため、サイトのコンセントボックスに入らないことがあると思います。(特にコードを2本使う場合)

丸い部分が外せるタイプの防雨コードが販売されていましたので、価格は高いですがいいかもしれません。

それでも、使えないと困りますので、初めてのキャンプ場に行く場合、普通の形状の延長コードも準備した方がいいと思います。

追記

真下の明るさをより明るくするならシェードをつければいいですが、嵩張るのは避けたいこと、私の場合はランドロックで使うので、より広範囲に明るくしたくて取り付けるのを止めました。

仮にシェードを付ける場合は、LED電球のヒダ状の部分は放熱用なので、ここが覆われてしまわないようにするなど注意が必要です。

2011年2月14日追記

雪中キャンプに出掛ける前に、矢印①の接続部分もシリコーンで固めました。

今回はそれほど結露はありませんでしたが、感電のリスク、破損のリスクがないことは、すごく安心できます。

また、このLED電球の明るさは充分で快適でした。

岐阜市では、昨日昼過ぎから降り始めた雪が夕方から積もり始め、朝には20cm以上積もり、昼過ぎもなってもあまり溶けていません。

去年作った、テント内で使う、割れたときの飛散防止電球(蛍光球)は100Wタイプの蛍光球を使っているため明るくていいですが、完全にリスクがないわけではありません。

そこで新たにLED電球を使って、上の写真のような照明器具を作りました。

この器具の目的は、テントの結露で濡れても安全なこと、たとえ何かにぶつけて割れても安全なことです。

今回準備したのは、左から防雨タイプの延長コード(5m 1280円)、コンセントに直接取り付ける電球ソケット(398円)、防雨タイプのスイッチ(1280円)、そして

防水・耐じん性能IP66のLED電球です。(アマゾンで送料0円 3654円)

現在市販されているLED電球全ての比較は無理ですが、防水で、電球色、明るいもの、そして外側がポリカーボネート製の条件で選びました。

今回は60Wタイプですが、多くの60Wタイプより明るく、防水性能も優れています。

点灯中の発熱も温かい程度で、ポリカーボネート製ですから、水がかかって割れることはありません。

ぶつけて割れてもヒビが入る程度で、ガラスと違い安心です。

このLED電球のメーカーさんのホームページを見ると水をかける実験の動画もあります。

このLED電球は使用可能気温が0℃から35℃とありますが、0℃以下で使用できないかメーカーさんに聞いたところ、内部に結露するリスクを考慮した表示だそうです。

0℃以下で使った場合完全に安全とは言えないまでも、自己責任で使うなら余程のことがない限り問題なさそうです。

逆に、35℃を超えるような高温での使用は寿命を短くするそうですが、夕方から夜にかけてテント内が35℃を超えることはないですよね。

夏の昼間、締め切ったテント内の気温が上がっても、点灯していない状態であれば問題ないそうです。

作業の最初は、LED電球にビニールテープを巻いて、マスキングします。

スイッチから伸びた右側のコンセントに下の写真の電球ソケットとLED電球を取り付けます。

シリコーンで塗り固めて、水が入らないようにします。

寿命は40,000時間ですから、外れなくても問題ありません。

ヒダの部分は放熱のためなのでシリコーンは使用しません。

それにこの電球、放射電磁ノイズがゼロなのは何となく気分がいいです。

この写真ではランタンスタンドを使っていますが、私の予定はテントに直接吊り下げます。

どちらにも共通する注意点は、矢印①の延長コードの接続点は、カバーを上にして水が溜まらないよう設置するのがいいと思います。

延長コードが外せなくていいなら、ここもシリコーンで固めた方が安全です。

矢印②は分厚いフエルトを巻いて接着して、カラビナを使っています。

サイトの電源からのコードは、私の場合はホットカーペットも使うため、普通の延長コードを使い、コンセント部分はビニール袋を被せます。

いずれにしても、感電などしないように自己責任でお願いします。

自宅で点灯した感じは、蛍光球に比べ、上方向が暗めで光が少々硬い感じはしますが、安全を考えるとこちらが良さそうです。

テントで使った印象は、また改めてご報告します。

防雨コードに関して

この照明を単独で使うなら、全てのコードを防雨型にすると安全だと思いますが、接続部分が緩い商品も見かけましたので、購入には注意が必要です。

また、防雨コードの接続部分は丸いため、サイトのコンセントボックスに入らないことがあると思います。(特にコードを2本使う場合)

丸い部分が外せるタイプの防雨コードが販売されていましたので、価格は高いですがいいかもしれません。

それでも、使えないと困りますので、初めてのキャンプ場に行く場合、普通の形状の延長コードも準備した方がいいと思います。

追記

真下の明るさをより明るくするならシェードをつければいいですが、嵩張るのは避けたいこと、私の場合はランドロックで使うので、より広範囲に明るくしたくて取り付けるのを止めました。

仮にシェードを付ける場合は、LED電球のヒダ状の部分は放熱用なので、ここが覆われてしまわないようにするなど注意が必要です。

2011年2月14日追記

雪中キャンプに出掛ける前に、矢印①の接続部分もシリコーンで固めました。

今回はそれほど結露はありませんでしたが、感電のリスク、破損のリスクがないことは、すごく安心できます。

また、このLED電球の明るさは充分で快適でした。